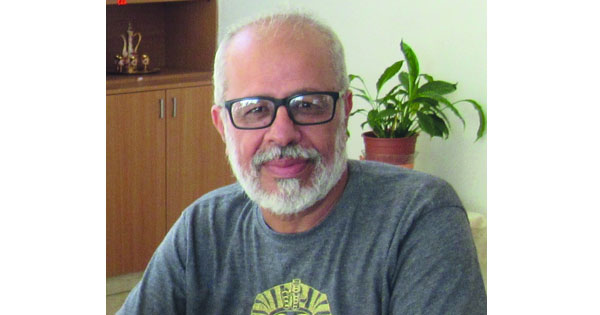

حاورة ـ وحيد تاجا:أسامة العيسى كاتب وباحث وصحفي مواليد 1963. صدرت له عدة كتب أدبية وبحثية في القصة والرواية والآثار وطبيعة فلسطين، أعدّ أبحاثًا لأفلام تسجيلية عن الثقافة والسياسة في فلسطين.رواياته:«المسكوبية»الحائزة على الجائزة العربية للإبداع الثقافي. و “مجانين بيت لحم” الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب .”قبلة بيت لحم الأخيرة ـ و وردة أريحا.(الوطن) التقت به وحاورته حول رواياته وادبه.لماذا ذهبت إلى عالم المجانين لتحكي الواقع في رواية “مجانين بيت لحم”؟أسكن مجاورا لمستشفى الأمراض النفسية، الذي يستقبل المرضى النفسيين من مختلف المناطق الفلسطينية، وكان فيه أيضًا نزلاء من دول عربية، ومثل كل جار للمستشفى الذي نسميه دير المجانين، لدي حكاياتي الشخصية مع النزلاء، ومنهم أصدقاء ومعارف، نلتقيهم في المستشفى أو خارجه. صنفت نفسي في سن صغيرة في زمرة الكتّاب، واعتقدت انه لا يمكن أن أكون كاتبًا ولا أكتب عن عالم هؤلاء الأصدقاء المهمشين، الأمر المهم بالنسبة لي كان الأسلوب، لم أرد أن أقدم المرضى كشخصيات تنطق بالحكمة، والمعرفة، أو أقَوّلها ما أريد أنا أن أقوله، وعندما اكتشفت الأسلوب، كتبت الروايةمعروف أن الدهيشة هو مخيم في بيت لحم.. ولكنه بدا شيئا مختلفا جدا في روايتك؟ولدت في مخيم الدهيشة، وما زلت أعيش فيه، وهو من شكَّل وجداني وآرائي وانحيازاتي وخياراتي الحياتية والفكرية. ورغم اننا كسكان المخيم ننحدر من قرى مدمرة حول القدس والهضاب الوسطى، إلَّا اننا نشعر بما يمكن تسميته العصبية الدهيشية، نفخر عادة بإنجازات أبناء المخيم على الصعد كافة، نحن من نجا ليكمل الطريقهل كنت تمهد برواية “ مجانين بيت لحم لروايتك الأخيرة” حفلة وداع المدينة” في “قبلة بيت لحم الأخيرة”؟ وما العلاقة بينهما؟-الروايتان هما ثنائية عن مدينة بيت لحم، رغم ما يبدو أنه لا علاقة بينهما، فمجانين بيت لحم تشاغب في وطن المجانين الحقيقي والرمزي، بينما قبلة بيت لحم الأخيرة تحاكم تجربة الحركة الطلابية الفلسطينية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كانت لدينا أحلامنا، وربيعنا، ولم نكن أبدا نعتقد بأننا سنصطدم بأوسلو، فنجد أنفسنا في عالمٍ آخر قاهر غريب علينا.كانت بداياتك الروائية مع سجن المسكوبية.. وعدت إلى السجن في “قط بئر السبع”، كما تطرقت مجددا في روايتك الأخيرة للحديث عن السجن والسجان ؟لا أصنف نفسي ضمن دائرة الأدب الاعتقالي أو أدب السجون، ولكن هذا ما حدث في الروايتين اللتين ذكرتهما، ويبدو أن حسابي مع السجون لن ينتهي أدبيًا. أظن أن الإنسان وهو يكبر في السن، يشعر بوطأة تجارب السجن أكثر، رغم أن تجربتي في سجون الاحتلال ليست كبيرةهل يمكننا القول إن التجريب هو الذي يجعل أدبك لا يسير على وتيرة واحدة وكل رواية تحمل طابعًا مختلفًا عن سابقتها؟كما أقول دائمًا، أنا لا أكتب الرواية مرتين، وأعني بأن كل رواية هي تجربة، ومغامرة مختلفة، في الأسلوب والمضمون، أو أنا أريدها كذلك، بغض النظر عن النجاح أو الإخفاق. برأيي لا قيمة لأي عمل أدبي جديد دون تجريب، وأرى أن مبرر ولادة أي عمل جديد، هو أن يخوض في حقل التجريب. نحن لا نريد أن نكرر أنفسنا، أو نلوك ما لاكه من سبقونا.